Kototama

- die Seele der Wörter

Onisaburo Deguchi, Omotokyo.

Es gibt einen amerikanischen TV-Dokumentarfilm von 1958,

der "Rendez-vous with Adventure" heißt, in dem zwei

korpulente Herren mit Cowboyhüten das Hombo Dojo, das

Aikidohochquartier in Tokyo, besuchen. Sie sind rund um die Erde auf

der Jagd nach großem Abenteuer für richtige Kerle und werden

neugierig auf diese merkwürdige Kampfkunst und ihren alten

Begründer. Zu der Zeit war Morihei Ueshiba etwa 75 Jahre alt,

was ihn nicht daran hinderte, mit einem der großgewachsenen

Amerikaner eine Weile herumzutanzen. Bei einem Tischgespräch

fragen die TV-Männer, was sich eigentlich hinter Aikido

verbirgt, welche Prinzipien dessen Grund ausmachen und wie der

alte Mann, knapp halb so groß wie sie, solche Großtaten

verrichten kann. Ueshiba weist auf einen gezeichneten Kreis auf dem

Tisch vor ihnen und sagt, dass jeder Kreis ein Zentrum haben muss

- sonst geht es nicht, ihn zu zeichnen. Aha, murmeln die

Amerikaner verwirrt.

Dann erzählt Ueshiba nur von kototama (oft

kotodama geschrieben). Der arme Koichi Tohei, der zu der Zeit Ueshiba

zu assistieren pflegte, tut was er kann, um in sein mageres

Englisch zu übersetzen. Schließlich gibt Ueshiba eine Probe der

Lautmystik, die kototamas Kern ist, und spricht einen langen

Vokallaut aus, gleichzeitig wie er mit seinem Fächer ein Kreuz in die

Luft vor sich zeichnet. Kototama war wirklich der subtile Kern

in osenseis Aikido, und er konnte seinen Schülern lange

Vorträge über den Gegenstand halten, die meist nicht viel mehr

begriffen als die amerikanischen TV-Journalisten. Glücklicherweise

stellte er nie die Forderung an sie, sich in die Lehre zu vertiefen, so

wie er selbst es getan hatte. Im Gegenteil sah er es nicht gern,

wenn Schüler es ihm in seinen geistigen Übungen gleichtun

wollten und unterbrach sie mit den Worten: "Mach mich nicht nach!"

Doch war es in seiner Seele und seinem Herzen zweifellos

so, dass Aikido ein Ausdrück für die Kosmologie war, die er in

kototama gefunden hatte. Sein Aikido war in seinem Kern eine

religiöse Übung, die er auf die Grundlange der Lehre von

kototama stellte. Ueshiba hatte ein zutiefst religiöses Weltbild mit

shintoistischem Grund, das speziell beeinflusst war von seinen

vielen Jahren mit der religiösen Bewegung Omotokyo.

Im traditionellen Shintoismus gibt es ein System von

Kosmologie und Mystik, das kototama genannt wird, und

welches das Weltall ausgehend von Lauten und Vibrationen

beschreibt. Kototama kann ungefähr mit die Seele der Wörter oder der

Geist der Wörter übersetzt werden. Es ist ein System von

Vokalen, Konsonanten und deren Kombinationen, in dem jeder

Laut seinen Inhalt und seine dahinterliegende Bedeutung hat.

Wenn die Laute kombiniert und ausgesprochen werden, sind

diese dahinterliegenden Kräfte wirksam, wie Vibrationen. Sie

tragen eine spezielle Bedeutung und wirken auf den, der sie

ausspricht. In kototama werden also, als eine Form der Meditation oder

als Reinigungszeremonie, diese in ihren Zusammenhang

gesetzten Laute geübt. Sie werden rezitiert, wie ein Gebet oder mantra,

die indische Form der Lautmeditation. Aber sogar in der

alltäglichen Rede, so wollen es die Prinzipien von kototama, sind diese

Kräfte wirksam.

Das System ist natürlich sehr alt und ist zu einer

nahezu unüberblickbaren Komplexität entwickelt worden.

Außerdem gibt es unterschiedliche Lehrrichtungen, aber die

grundliegenden Prinzipien sind die selben. Kototama bezieht seine

Kosmologie aus den japanischen religiösen Urkunden des achten

Jahrhunderts, Kojiki und Nihongi. Die langen Namen der Götter

und deren Abenteuer sind in der Perspektive kototamas

Schlüssel dafür, wie die Welt entstanden ist und welche Gesetze darin

herrschen — sowohl für Menschen als auch für Götter.

Ähnliche mystische philosophische Systeme gibt es auch

in anderen Religionen, wie im Buddhismus und Hinduismus,

oder in der Kabbala des Judentums. Sogar die Anthroposophen

legen den unterschiedlichen Lauten und Buchstaben einen

gewissen Wert bei. Im Christentum schimmern ähnliche Gedanken

durch, zum Beispiel in den ersten Zeilen des Johannes Evangeliums:

"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott

war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge

sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts

gemacht, was gemacht ist."

Möglicherweise kommen die Gedankengänge in

Kototama vom tantrischen sphota-vada, das im 9.Jahrhundert von

dem buddhistischen Priester Kukai in Japan eingeführt wurde. Er

bildete die buddhistische Bewegung Shingon, Wort der

Wahrheit, das es immer noch gibt. Das Wort shingon ist das selbe wie

im indischen Sanskrit mantra, heilige Wörter, die dem

Menschen durch ihr Aussprechen Klarheit bringen und ihn zu einem

höheren Zustand führen. Das bekannteste Mantra ist OM, das

Universelle, geschrieben mit einem Symbol, das die Buchstaben A,

U, M enthält. Meditiert man mit dem Mantra OM, dann soll

der Laut vom unteren Teil des Bauchs hoch in den Kopf

steigen, wenn er von O nach M gleitet. Eine klassische

hinduistische Phrase ist Om mani padme hum: "Om, das Juwel, hat sich in

der Welt offenbart." Diese Betrachtungsweise liegt kototama

sehr nahe.

Eine gewisse Renaissance in den ersten Jahrzehnten

des 20.Jahrhunderts brachte kototama in einige religiöse Sekten,

wie Omotokyo. Einige dieser Bewegungen — jedoch nicht

Omotokyo, welches eine bemerkenswert tolerante und offene

Weltanschauung pflegte — sah diese Kosmologie als einen Ausdruck für

die Oberhoheit der japanischen Sprache an. Als der Kaiser am

Ende des zweiten Weltkrieges vor den amerikanischen

Streitkräften kapitulierte und erklärte, nur ein Mensch zu sein, kein Gott —

da führte die japanische Enttäuschung und Scham dazu, dass

der Shintoismus an Boden verlor. Damit auch kototama.

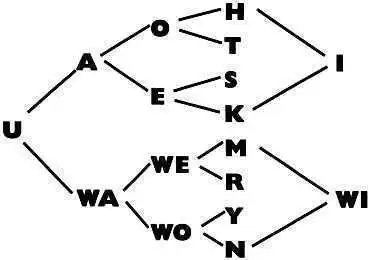

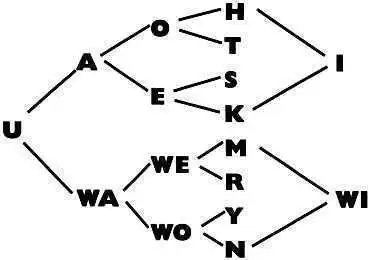

Kototama, die den Lauten innewohnende Ordnung.

Sogar unter Japanern gibt es heute äußerst wenig

Aikidolehrer, die sich mit kototama auskennen, oder der Lehre auch

nur das geringste Interesse entgegenbringen. Es scheint so zu

sein, dass nicht einmal der letzte doshu, Kisshomaru Ueshiba,

Oberhaupt des Aikido nach osenseis Tod bis zu seinem eigenen

Ableben 1999, diesem jegliche besondere Bedeutung beimessen

wollte. Dasselbe scheint für den jetzigen doshu Moriteru Ueshiba

zu gelten. Doch Toshikazu Ichimura zum Beispiel, der

zwischen 1966 und 1986 als schwedischer Hauptinstruktor wirkte,

studierte kototama hingegeben und unterrichtete darin, bis er sich

in einer japanischen christlichen Bewegung engagierte. Dasselbe

tat Masahilo Nakazono, der in den sechziger Jahren in

Frankreich wirkte und am Anfang der 70er Jahre in die USA zog, wo er

kototama und Naturmedizin praktizierte, aber bald völlig mit

Aikido aufhörte.

Obwohl kototama weit davon entfernt ist, eine

sichtbare Rolle im Aikido oder einer anderen Budoart zu spielen,

findet man es da dennoch, sozusagen hinter den Kulissen. Viele

Kiais scheinen an die Prinzipien des kototama geknüpft zu sein,

ebenso ein guter Teil der Kosmologie, die von Aikido und anderen

Budoarten ausgedrückt wird. Wir wollen deshalb noch ein Auge

auf diese verzwickte Lehre werfen.

In der japanischen religiösen Urkunde Kijiki, Die

Chronik der frühen Dinge, vom 8.Jahrhundert, wird berichtet, wie

die Sonnengöttin Amaterasu einst aus Entzürnung über die

Grausamkeiten der Welt weglief und sich in einer Grotte verbarg.

Die Welt lag in Dunkelheit und die übrigen Götter wussten

nicht, wie sie das Licht in sie zurückbringen könnten. Sie

versammelten sich am Eingang der Grotte und baten darum, dass

Amaterasu sich der Welt erbarmen und zurückkehren solle, aber diese

ließ sich nicht erweichen. Da kamen sie auf die Idee, sie mit

einem Spiegel zu locken, und Amaterasu wurde so neugierig auf ihr

eigenes Spiegelbild, dass sie schließlich aus der Grotte kam, um

sich selbst zu betrachten. Das Licht war in die Welt

zurückgekommen. Diese Sage ist wohl die zentrale der religiösen Legenden in

Japan, das sich ja Reich der Sonne nennt. Und es liegt große Symbolik

in der Begegnung der Göttin mit ihrem Spiegelbild, die das

Licht wiedergebiert.

Kototama sieht das Weltall wie zwei Seiten: das was ist

und dessen Ausdruck, Objekt und Subjekt. Das, was ist, hat

keine Begrenzungen, aber ebensowenig hat es Substanz, bevor es

bemerkbar wird, bevor es sich spiegelt und seiner selbst

gewahr wird. So gibt es zum Beispiel den Menschen durch das, was er

tut, den Abdruck, den er von sich hinterlässt. Jeder Mensch

stiftet Bekanntschaft mit sich selbst dadurch, dass er seiner

Handlungen, seines Körpers, seiner Gedanken und Gefühle gewahr

wird. Es ist unser Bewusstsein, das unser Wesen augenfällig, das

uns sozusagen wirklich macht.

Kototama erklärt die Entstehung des ganzen Weltalls

mit diesen Begriffen. Zuerst war nur Chaos, die große

Dunkelheit, die es gab, die aber nicht vernommen, nicht erlebt werden

konnte. Als das Licht plötzlich angezündet wurde, wurde im

selben Augenblick dessen Spiegelung geboren — die Wahrnehmung

des Lichts. Was wäre das für ein Licht, wenn kein Auge es

sehen würde?

Kototama beschreibt diesen Prozess mit Lauten, wobei

das ursprüngliche dunkle Chaos U ist, welches dem Gott des

Shintoismus Ameno-Minaka-Nusi entspricht. Der Betrachter ist

der Laut A, der Gott Takami-Musubi, und das Betrachtete ist

der Laut WA, der Gott Kami-Musubi. Wenn die betrachtende

Kraft A geboren wurde, muss diese von zwei zusätzlichen

Kräften gefolgt werden: Die Erinnerung an das Betrachtete, die der

Laut O ist, und der Schlusssatz, das Urteil über das Betrachtete,

der Laut E. Auf der Seite des Betrachteten — von WA — wird

gleichzeitig WO und WE geboren.

Von diesen vieren in der der dritten Generation der

Schöpfung kommen acht Kräfte, zwei aus jedem; sie sind die

Konsonanten kototamas: N,Y, R, M, K, S, T, H (kototama betrachtet

Y als einen Konsonanten, und spricht ihn wie das deutsche J

aus). Schließlich gibt es eine Lebenskraft, die all das durchdringt,

ein Äther ohne Grenze, der alle anderen Kräfte umschließt und sie

zu einer Ganzheit werden lässt. Diese aktive Substanzseite ist

der Laut I, der Gott Izanagi, und seine passive Objektseite ist

der Laut WI, der Gott Izanami. Diese zwei Götter waren ein

Zwillingspaar, männlich und weiblich, die in höchstem Grad an

der Schaffung der Welt beteiligt waren — sie fuhren im Meer

herum und brachten auf diese Weise den Schlamm an die

Oberfläche, den die Legende als Japans Ursprung ansieht. In der

inzestuösen Beziehung dieser zwei soll auch das kaiserliche Geschlecht

seinen Anfang genommen haben.

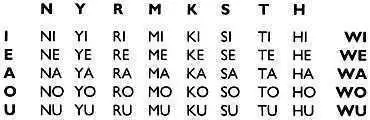

Kototama, 50 grundlegende Wörter.

Ausgehend von diesem Prinzip der Entstehung werden

die Laute in ein System geordnet, da die reinen Vokale

Mütter genannt werden, die Konsonanten Väter, und die

Kombinationen von diesen sind die Kinder. Ein Schema von diesen zeigt

insgesamt fünfzig unterschiedliche grundliegende, einsilbige Wörter

- fünf Vokale, deren fünf Spiegelungen, sowie die vierzig

Kombinationen mit Konsonanten. Wenn alle fünfzig Laute in einem

einzigen vereint werden, wird das WN, was für das All steht.

Laute, die in diesem System nicht vorkommen — zum

Beispiel die Vokale ä, ö und ü, sowie ein guter Teil Konsonanten

- werden in kototama als unreine Laute angesehen, von

Menschen erfunden. Solche Laute sind an und für sich nicht

verwerflich, aber sie tragen nicht den spirituellen Inhalt von kototama in

sich. Unter den außengebliebenen Konsonanten gibt es zum

Beispiel L, aber die japanische Sprache unterscheidet nicht L von R,

welches vorkommt. D, G und Z fehlen, aber deren stimmlose

Entsprechungen T, K und S sind vorhanden. Dagegen fehlen

sowohl das stimmhafte B als auch dessen stimmlose Entsprechung

P, obwohl sie — sparsam — in der japanischen Sprache

vorkommen. Vielleicht gibt es irgendwo eine phonetische Erklärung dafür.

Nakazono und sein Nestor Koji Ogassawara meinen, dass

die Prinzipien von kototama vor den Menschen verborgen

wurden, als diese einst in Takamahara lebten, einer Art Lustgarten

Eden, auf dass sie kämpfen sollten, um die Welt zu erforschen

und durch diese vertiefende Betrachtung diese ganz zu machen,

für sich selbst zu beweisen. In über viertausend Jahren haben wir

auf diese Weise unsere Welt erforscht und dargelegt, aber bald ist

es Zeit, dass wir auf die grundlegenden Beweise für die

Wirklichkeit von kototama stoßen und da in ein drittes Zeitalter

eintreten. Nakazono hat durch das Studium von Takeuti Kobunken,

einem shintoistischen Klassiker, herausgefunden, dass das im Jahr

2011 geschieht. Wir sollen da eine wissenschaftliche Bekräftigung

der Thesen dieser Religion gefunden haben und in einer

friedlichen Welt Ruhe finden, die sowohl ganz ist als auch sich selbst in

ihrer Ganzheit betrachtet.

Der Gedanke, dass Laute, oder richtiger gesagt

Vibrationen, mit den Gesetzen und Kräften des Universums verknüpft

sind, muss nicht so weit hergeholt sein. Diejenigen, die

heutzutage kototama ausüben, deuten gerne auf die Landgewinnungen

der Physik, die in die selbe Richtung tendieren. Licht ist

Wellenbewegung, Laut auch — wenn auch bedeutend langsamer. Die

Atome bestehen aus Partikelbewegungen und der ganze Kosmos

wird von verschiedenen Arten von Strahlung durchdrungen.

Kurz gesagt wird alles in unserem Kosmos von periodischer

Bewegung gekennzeichnet — Vibrationen, wenn man so will.

Die Frage ist, ob es etwas, das sich nicht bewegt,

überhaupt geben kann. Wir sprechen von dem absoluten Nullpunkt,

minus 273,16 Grad Celsius, als der Kälte, da die Bewegung der

Atome völlig aufhört. Sie wurde noch nirgendwo gemessen. Nichts

auf der Welt scheint völlig ruhig sein zu wollen.

In kototama wird dieses Prinzip der Beweglichkeit

durch Theorien über die unterschiedliche Bedeutung von

Vibrationen und Lauten ergänzt. Das ist natürlich eng an die Sprache

gekoppelt und an die Gefühle und Assoziationen, die

unterschiedliche Laute auslösen, wenn wir sie in unseren Mund nehmen.

Obwohl das Ganze auf der japanischen Sprache und Aussprache basiert,

ist es nicht allzuschwer, den Gedankengang und die Erfahrungen

zu erahnen, die dahinter stehen. Die fünf Vokale beschreiben

Stadien in der menschlichen Entwicklung, die im Fortschreiten der

ganzen Zivilisation wiederkehren.

Zuerst kommt das U, ausgesprochen wie in zum

Beispiel "hungrig". Das ist das grundlegende Niveau, welches das

reine Überleben und die Fortpflanzung berührt. Nur streng

materielle Dinge üben eine Verlockung aus. Produktion und Vermögen.

O, ausgesprochen wie in "Organisation" ist der

konstruktive Abschnitt, Ingenieurskunst und Entwicklung. Hier wird

erfunden und aufgebaut, der Ehrgeiz regiert, und das Dasein wird

organisiert. Die Wissenschaft steht im Zentrum.

A, ausgesprochen wie in "Artist", ist das reflektierende

Stadium, da das Dasein begründet und geschildert wird, da die

Sehnsucht nach Sinn und Schönheit groß wird. Kunst und

Religion gehören hierher, wie auch das Gefühlsleben.

E, ausgesprochen wie in "Ethik", ist eben das

ethische Niveau. Hier vermag man die Eigenschaften und Ziele der

vorhergehenden Stadien klar zu betrachten und einzusehen,

sowie Klarheit über recht und unrecht, gut und schlecht zu

gewinnen. Die moralischen Prinzipien und die Aufgabe des Menschen

im Leben stehen im Vordergrund.

I, wie in "Ziel", ist die Lebenskraft selbst, die alles

umschließt. Erst wenn man dieses Niveau erreicht hat, fallen

alle Stücke an ihren Platz und man kann seine Einsichten

realisieren, sie eins mit seinem Leben werden lassen. Das Kopfzerbrechen

der früheren Ebenen verliert seine Bedeutung, alles ist klar und

der Mensch ist sozusagen vollendet und gleichzeitig wie

neugeboren. Dieses höchste Stadium ist in sich nichts Neues, es haucht

den Erfahrungen aller vorhergehender Stadien lediglich Leben

ein, setzt sie in ihren richtigen Zusammenhang.

Mehrere gewöhnliche Kiais lassen sich wie Richtungen

auf dieser Entwicklungsleiter beschreiben. UI, das Ichimura

anwandte, beschreibt die Länge der ganzen Leiter vom Grund bis

zur Spitze, wie ein Stimulantium, um sich nach oben zu bewegen

und zu zeigen, dass der Bewegung an nichts fehlt. EI sind nur die

zwei obersten Sprossen, in denen die ethische Dimension

unterstrichen und dann zu wirklichem Leben geweckt wird — da drückt

der kiai ein moralisches Recht zu Handlung aus und einen

Wunsch, dass diese für das Gute wirken soll, Leben geben soll anstatt es

zu stehlen. Kiai, die in die entgegengesetzte Richtung die

Leiter abwärts wandern, sind nicht ebenso gewöhnlich,

insbesondere nicht unter Japanern, und müssen laut kototama als

unglücklich betrachtet werden. Wer gern IA ausruft, offenbart damit, dass

er mit seiner Technik das Leben zu einer Kunst begrenzen will,

das heißt, dass er mit narzissitscher Entzückung sein Vermögen

vorführt.

Die Konsonanten, die sogenannten Vaterlaute, sind nicht

so leicht zu erklären. Sie kommen paarweise aus O, WO, E, WE,

da wiederum die reinen Vokale für das subjektiv Aktive und

deren Gegensätze für das objektiv Passive stehen, was auch für die

Konsonanten gilt. Die ersten vier, N, Y, R, M gehören zu der

passiven Seite und haben weich ausgestreckte Töne. Die vier, die zur

aktiven Seite gehören, K, S, T, H sind kurz und hart im Ton,

außer dem S, das jedoch vielleicht mit seiner Schärfe trotzdem

dieser Gruppe in seinem Ton am nächsten liegt. Die Konsonanten

haben Eigenschaften, die an sich Richtungen sind, und

deshalb bedeutungslos, bevor sie etwas tragen — das heißt mit

Vokalen kombiniert werden.

N wird angezogen und Y entfernt sich, R wirbelt und M

rotiert, K berührt und S durchdringt, T verbreitet und H

entwickelt. Die ersten vier sind vom passiven Typ, die letzten vom aktiven.

Wenn so Konsonanten und Vokale ihre Kinder

bilden, bekommen diese eine spezielle Bedeutung, darauf beruhend,

aus welchen Lauten sie Kombinationen darstellen. Diese

Bedeutungen sind oft abstrakt und schwerbegreiflich, wenn sie von

Verkündern kototamas präsentiert werden. Obwohl die Kinderlaute

die allerkonkretesten Ausdrücke für diese Prinzipien sein sollen,

werden die Erklärungen vage, so als ob sie unmöglich

dechiffriert werden könnten. Man könnte wohl mit den Atomen

vergleichen, die umso unbegreiflicher für die Wissenschaft zu werden

scheinen je weiter man in sie vordringt, in je kleinere Bestandteile es

glückt sie aufzuteilen.

Wir werden es trotzdem mit einem den Schweden

nahestehenden Beispiel versuchen.

Wenn wir lachen, kann der Laut oft beschrieben werden

wie der Konsonant H in Kombination mit einem Vokal. Das

klingt ungefähr so — und wir schreiben es so, eine Tatsache, der

von kototama eine große symbolische Bedeutung zuerkannt wird.

H beinhaltet immer entwickeln, wie die Blume wenn sie

ausschlägt oder auch das Feuer, wenn es sich verzehrt. Das Lachen wellt

aus dem Inneren hervor, und es gehört natürlich zu dem

Agierenden, zu dem, welcher betrachtet. Die Wahl des Vokals enthüllt

weiterhin den Charakter des Lachens, dessen Geist.

HI ist da das glückliche Gelächter, das in

Entzückung schwelgt, darüber, dass es einen gibt und dass man dieses

Lustige erleben kann, was es auch ist. Das Lachen ist wie ein Rausch,

ein Kitzeln.

HE ist das siegesgewisse Gelächter dessen, der weiß, dass

er recht hat, der seine Pläne ins Schloss schnappen sieht oder

der andere erniedrigt. Das Lachen hat nicht so viel mit Freude zu

tun, sondern mit Analyse und Schlussfolgerung. Leider klingt es

oft überlegen oder ausgesprochen hämisch.

HA ist das schallende Gelächter, wo das Gefühl der

Freude wirklich herausgelassen wird. Hier ist gerade das Gefühl das

Zentrale, sich zu amüsieren und das zu zeigen. Ein solches

Lachen muss laut sein und lang klingen. Wenn die Silbe nur einmal

ausgesprochen wird, drückt sie Stolz, Triumph aus.

HO ist das Lachen des schwedischen

Weihnachtskobolds, ganz klar. Der dicke Alte, der mit Geschenken kommt und

um die Welt fährt, um ein wenig materielle Freude zu verbreiten.

Das ist das Lachen derer, die von irgendwo kommen und auf

dem Weg woandershin sind, die sich erlauben können, ein wenig

auf dem Weg zu lachen aber ihre Fahrt dennoch nicht abbrechen.

HU ist das tiefe Gelächter aus dem dunklen Inneren

des Menschen. Es folgt meist nach einer grusligen Geschichte

oder einer anderen Sache, vor der man sich fürchten kann. Das

Gefühl ist obskur, es könnte fast genauso gut ein Weinen oder ein

unzufriedenes Grunzen sein. Der Laut ist schwer zu deuten und

damit beunruhigend, weit entfernt von Munterkeit.

Gewiss ist das Voranstehende kaum mehr als

Onomatopoetik aus Comicheften, und soll nicht ernster genommen

werden. Gleichzeitig ist es bemerkenswert, wenn schon die

von Comicsprache ist, wie es eben dieser gelingt, menschlichen

Ausdruck und Gefühl in einzelnen Symbolen hervorzubringen —

und wie nahe diese an kototama herankommen. Das wirklich

glückliche Kichern wird ja in Comics mit TI-HI umschrieben,

welches zufällig genau das Wortpaar ist, das aus O gebildet wird. Das

gibt einem zu denken.

Nun, wenn wir zum Kiai der Budokünste zurückkehren,

so kann man mit kototama konstatieren, dass

unterschiedliche Budoarten klug daran tun, den Kiai danach auszuwählen, was

sie zustandebringen wollen. Wenn man in Karatedo

tameshiware üben will, das Zerschlagen von Gegenständen, ist eine

Kombination von S für das Durchdringen und O für die Technik, das

Konstruktive und Destruktive, am geeignetsten.

Interessanterweise haben Karate-Ausübende auch die Gewohnheit, einander

mit einem Wort, das wie OS klingt, zu grüßen und damit auf

ihre Lehrer zu antworten — d.h. seine Technik anwenden, um

durchzudringen. Der Karateka, der dem, welchen er trifft, lieber

Leben schenken will, sollte SI als Kiai anwenden — durchdringen,

um Leben zu geben, wie die Spritze mit Medizin für den

kranken Patienten.

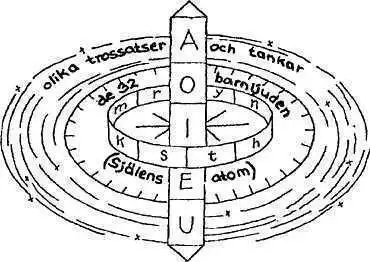

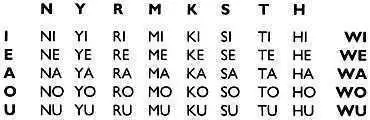

Kototamas kosmologisches Gyroskop, entnommen aus "Gyroskop des Lebens", ein Heft übersetzt von Nakazono, herausgegeben vom schwedischen Aikikai Anfang der 70er Jahre. Zeichnung: Autor.

In Aikido sollten vielleicht die Konsonanten R und M,

wirbeln und rotieren, die naheliegendsten sein, und der Vokal A,

der auch der Anfangsbuchstabe dieser Budokunst ist. Da wird es

wie ein Tanz. Wünscht man ein Aikido, das sich an das

friedliche Prinzip hält und wie ein Erzieher sein will, muss der Vokal

selbstverständlich E sein. Vielleicht KE, um auf den Partner

zuzugehen und ihn zu berichtigen, dann TE, um die Kräfte zu

verbreiten und den Kampf zunichte zu machen — das entspricht den

Schritten irimi und tenkan.

Man kann es natürlich nicht lassen, mit kototama das

Wort aikido analysieren zu versuchen. Die ersten zwei Vokale

beschreiben die Bewegung von Kunst und Gefühl zum Leben selbst —

eine Kunst, die Leben geben soll, das ist unleugbar osenseis

Wunsch. Ki ist die Kraft, etwas, das das Leben selbst berührt und es

damit ständig stimuliert. Do wird in kototama TO, Wissen und

Können verbreiten. Eine Erklärung des ganzen Begriffes wird da

ungefähr: Wissen darüber verbreiten, wie man das Leben selbst

stimuliert, um die Kunst grenzenlos lebendig zu machen.

Man kann sich vorstellen, dass es möglich ist, solchem

Studium eine Lebenszeit zu widmen, und dass dieses, auf solche

Weise ausgedrückt, einen Wert weit über den Trainingsraum

hinaus haben kann. Sonst könnten nicht Jahr um Jahr, Jahrzehnt

um Jahrzehnt, Menschen vom Aikido angezogen werden. Die

meisten, die so lange trainieren, haben keine Antwort darauf,

warum es so geworden ist und was sie dort gehalten hast — vielleicht

kann kototama das formulieren, vielleicht nicht. Ich habe

jedoch gemerkt, dass sowohl dessen Prinzipien als auch seine

Übungen das Training inspirieren und diesem neue, frische

Blickwinkel geben, sogar (oder besonders) für die, welche die längste Zeit

mit Aikido hinter sich haben.

Aikido — die friedliche Kampfkunst

Stefan Stenudds Einführung in die Grundprinzipien von Aikido gibt es jetzt auch als Printausgabe, mit überarbeitetem Text und zahlreichen neuen Fotos.

Hier geht's zum Buch auf Amazon.

AIKIDO — die friedliche Kampfkunst

Stefan Stenudd

Übersetzung: Sabine Neumann

© Stefan Stenudd 2006. Arriba Verlag.

Dank an Norbert Lender für das eBook.

Aikido Menu

AIKIDO PRACTICE

AIKIDO THEORY

My Other Websites

Myths in general and myths of creation in particular.

The wisdom of Taoism and the

Tao Te Ching, its ancient source.

An encyclopedia of life energy concepts around the world.

Qi (also spelled

chi or

ki) explained, with exercises to increase it.

The ancient Chinese system of divination and free online reading.

Tarot card meanings in divination and a free online spread.

The complete horoscope chart and how to read it.

Stefan Stenudd

About me

I'm a Swedish author of fiction and non-fiction books in both English and Swedish. I'm also an artist, a historian of ideas, and a 7 dan Aikikai Shihan aikido instructor. Click the header to read my full bio.