Omote, ura -

Vorderseite, Rückseite

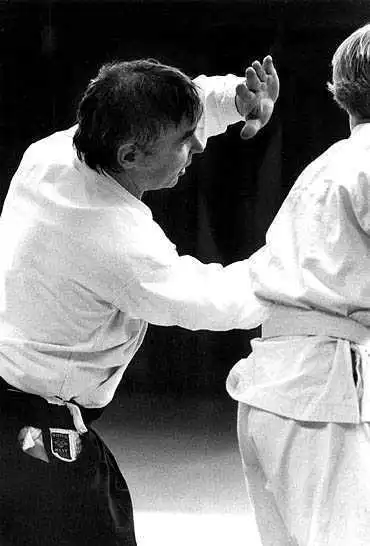

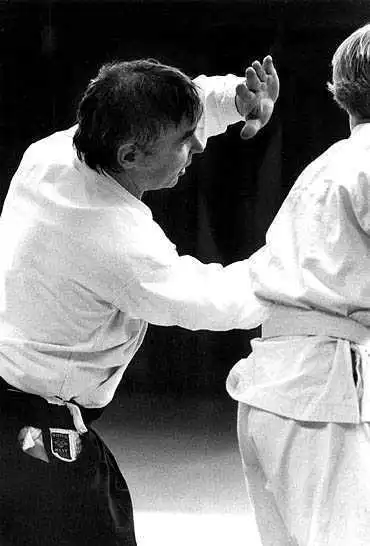

Franck Noel. Foto: Magnus Hartman.

Die meisten Aikidotechniken gibt es in zwei Versionen,

die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ihr Schwergewicht

entweder auf irimi oder auf tenkan legen — der Schritt hinein oder

der Schritt herum. Die Version, die auf irimi basiert, wird

hauptsächlich vor dem Angreifer ausgeführt, während die andere

Version eine Positionsveränderung um diesen herum und hinter

diesen beinhaltet. Es pflegt für Anfänger im ersten Jahr des

Aikidotrainings sehr schwer zu sein, diese zwei Versionen

unterscheiden zu können und sie mit Verständnis für ihren Unterschied

auszuführen. Selbst hatte ich in der entsprechenden Periode die

bemerkenswerte Eigenheit an mir, dass ich, selbst wenn wir in der

erstgenannten Form unterrichtet wurden, die zweite Form

ausführte, ohne es zu merken, auch wenn wir diese noch nicht geübt

hatten. Mein Lehrer zu jener Zeit, Allan Wahlberg, hatte mächtig

Spaß damit. Selbst will ich glauben, dass das darauf beruhte, dass

ich instinktiv nach der weichsten Möglichkeit suchte, dem Angriff

zu begegnen, da ich verstanden hatte, dass das der Witz mit

Aikido war, und da wurde die am meisten ausweichende Bewegung

die natürliche.

Als ich anfing, Aikido zu trainieren, war die

Terminologie begrenzt und leidlich ins Schwedische gebracht, und so

wurden die zwei Formen positiv und negativ genannt, während die

korrekte japanische Bezeichnung omote und ura ist. Im Aikido

werden diese Begriffe manchmal synonym mit irimi und

tenkan gebraucht, da sie deutlich paarweise zusammengehören,

irimi/omote und tenkan/ura, so wie es weiter oben beschrieben

wurde. Aber omote und ura sind komplexe Begriffe mit einer

Bedeutung, die sich weit über die technische Terminologie des Aikido

hinaus erstreckt.

Omote bedeutet in etwa Vorderseite oder Außenseite

und kommt ursprünglich von der Bezeichnung für die haarige

Seite eines Pelzes oder die Außenseite eines Kleidungsstücks. Es

handelt sich also um das Äußere, das Sicht- und Offenbare. Ura steht

für die entgegengesetzte Seite, Rück- und Innenseite, das

Verborgene. Ursprünglich bedeutet es Futter oder die haarlose Innenseite

des Pelzes. Dieses Wortpaar kann daher mit den Gegensätzen

offenbar und verborgen verglichen werden, oder, wenn man so

will, mit aufrichtig und ausweichend. Ich habe nie den

Eindruck bekommen, dass japanische Lehrer irgendeine moralische

Wertung dahineingelegt haben, obwohl das für uns im Westen

naheliegen würde. Eher ist mein Eindruck, dass sie das Ganze wie

die zwei Seiten einer Münze sehen, so unvermeidlich wie eben

die Tatsache, dass ein Kleidungsstück sowohl Innen- als

Außenseite hat.

Yin-yang (in-yo). Stefan Stenudd.

Im Training zieht man einen deutlichen Gewinn

daraus, wenn man versucht, sich in diese Gegensätze respektive

Charaktere einzuleben, so dass die Omoteformen einer Technik

nahezu aufdringlich durchgeführt werden können, mit der starken

Einstellung, dem Angriff möglichst schnell zu begegnen —

natürlich trotzdem mit einer weggleitenden Körperdrehung, tai sabaki,

so dass man nicht mit der Kraft des Angriffs zusammenstößt

- während ura so ausgeführt wird, dass man schon bei der

initialen Begegnung sozusagen für den Gegner verschwindet, aus

dessen Sichtfeld, und weiter weggleitet, in den Schatten hinein.

Das kann man im höchsten Grad mit den chinesischen

Gegensätzen yin und yang vergleichen, die auf japanisch in und yo heißen,

welche mit ihrer ursprünglichen Bedeutung Schattenseite und

Sonnenseite deutliche Parallelen zu ura und omote sind. Bei der

Ausführung von omote soll die Attitüde

immer mit yang vergleichbar sein, das als extrovert, hell, warm

beschrieben wird und traditionell als maskulin gilt. Die Uraversion sollte

hingegen yin gleichen, das als introvert, dunkel, kalt und traditionell

feminin gilt. Man kann an und für sich gern die Geschlechterrollen

diskutieren, die darin liegen.

Ein anderes Gegensatzpaar, das mit omote und ura

verwandt ist, ist der alte Budobegriff shoden und okuden, die vorderen

oder ersten Lehren respektive die inneren oder tiefen Lehren.

Einige Budostile legten großen Wert darauf, ihre Kunst auf diese

Weise aufzuteilen, wobei ein Anfänger lange und gut shoden

üben musste, bevor er als reif angesehen wurde, in okuden

eingeweiht zu werden — für einige wurde das nie aktuell. In gewissen

Iaidostilen zum Beispiel gibt es immer noch eine solche

Aufteilung, aber inzwischen gibt es keine Restriktionen, die einen

Anfänger davon abhalten können, beide Arten zu trainieren.

Hans Gauffin. Foto: Magnus Hartmann.

Im Aikido gibt es keine Aufteilung in shoden und

okuden, ich glaube, der Gedanke wäre sehr fremd für osensei — auch

wenn er ein klein wenig zurückhaltend damit war, andere als seine

Lehrer in Kontertechniken, kaeshiwaza, zu unterweisen.

Ebensowenig hatte Miyamoto Musashi, der legendäre Samurai, der im

17.Jahrhundert lebte und das immer noch vielgelesene "Buch der

fünf Ringe" schrieb, irgendwelchen Respekt vor dieser Aufteilung.

Er erklärt kategorisch, dass es "im wirklichen Kampf nichts

derartiges gibt, wie mit einer äußeren Technik zu schlagen und mit

einer inneren Technik zu hauen". Er gibt gewiss zu, dass es

einfachere und tiefere Dinge innerhalb der Kampfkünste gibt, welche

die Schüler sich während ihrer Entwicklung mit

unterschiedlicher Leichtigkeit aneignen können, aber er behauptet mit

Bestimmtheit, dass es nicht geht, die Techniken danach zu sortieren.

Inneres und Äußeres gehen unausweichlich ineinander auf:

"wenn man tiefer und tiefer in den Berg eindringt, wird man sich mit

der Zeit wieder an einem Eingang befinden."

Aikido — die friedliche Kampfkunst

Stefan Stenudds Einführung in die Grundprinzipien von Aikido gibt es jetzt auch als Printausgabe, mit überarbeitetem Text und zahlreichen neuen Fotos.

Hier geht's zum Buch auf Amazon.

AIKIDO — die friedliche Kampfkunst

Stefan Stenudd

Übersetzung: Sabine Neumann

© Stefan Stenudd 2006. Arriba Verlag.

Dank an Norbert Lender für das eBook.

Aikido Menu

AIKIDO PRACTICE

AIKIDO THEORY

My Other Websites

Myths in general and myths of creation in particular.

The wisdom of Taoism and the

Tao Te Ching, its ancient source.

An encyclopedia of life energy concepts around the world.

Qi (also spelled

chi or

ki) explained, with exercises to increase it.

The ancient Chinese system of divination and free online reading.

Tarot card meanings in divination and a free online spread.

The complete horoscope chart and how to read it.

Stefan Stenudd

About me

I'm a Swedish author of fiction and non-fiction books in both English and Swedish. I'm also an artist, a historian of ideas, and a 7 dan Aikikai Shihan aikido instructor. Click the header to read my full bio.